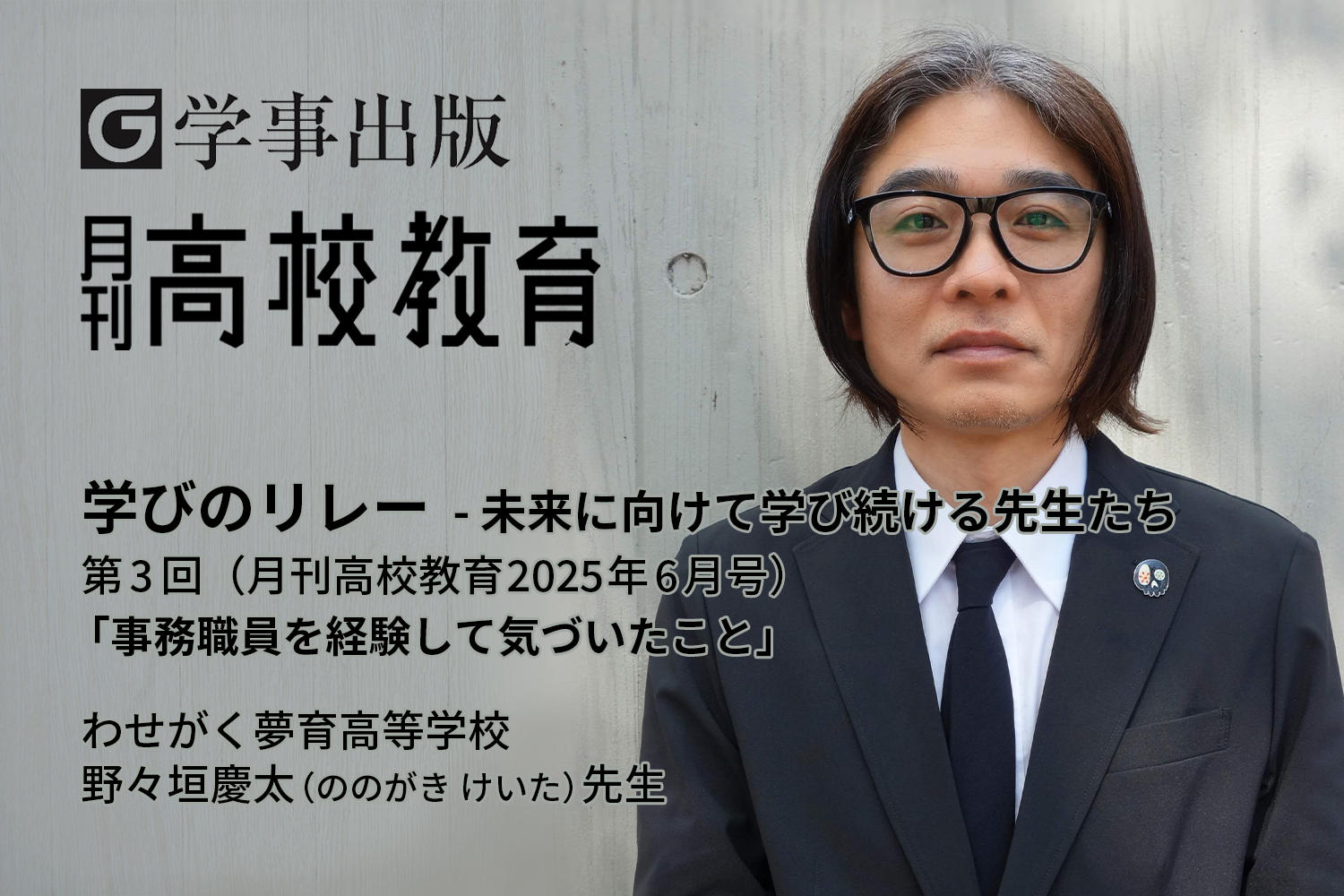

学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第3回(月刊高校教育2025年6月号)

学事出版『月刊高校教育』にてFind!アクティブラーナーの連載がスタート!

こちらでは冊子の記事をWEB版として公開しております。

学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第3回(月刊高校教育2025年6月号)

わせがく夢育高等学校

野々垣慶太(ののがき けいた)先生

「事務職員を経験して気づいたこと」

≪わせがく夢育高等学校について≫

わせがく夢育高等学校は、早稲田予備校を運営する早稲田学園により設立されたわせがく高等学校の姉妹校として、2022年4月に設立された広域通信制高校です。埼玉県飯能市に本校をおき、川越市と所沢市とさいたま市にキャンパスがあります。わせがく高等学校と合わせて、これまで8000人以上の卒業生を輩出しています。

教育方針として、「自由」「個性」「夢育」を掲げ、一人ひとりに向き合いながら共に夢を育んでいます。本学は、百人百様の個性をもつ生徒に対してその能力・適性にあった教育を施し、人としての基礎基本を身につけ、健全に社会に自立ができる個人を育成し、社会発展と人類の福祉に貢献することを目的としています。

学校の特色としては、週5日通える「全日型」、午後から始まる「2日制」・「5日制」・「マイスタイル」、自学学習が基本となる「通信制」・「フレックス通学制」のコースがあり、自分の目標や学習プランにより通学スタイルが選択できます。それぞれ自分の状況に合わせて、無理のない登校で高校卒業資格が目指せます。また、柔軟な教育環境と多彩な学校行事を通して、充実した学校生活をおくることができます。例えば、国語・英語・数学はオリジナル基礎学習教材で学び直しを行うため、中学時代にブランクのある人や勉強が苦手だった人も安心して学習に取り組めます。

夢育高等学校の本校の所在する飯能市の特色である森林文化や自然、歴史など体験しながら学びを深め、豊かな感性を磨いています。さらに、地域の特産物、自然、環境、観光、人との結びつきから新たな自分を発見し、 地域理解を深め、物事を深く考え、発信できる力も養っています。

本学には、不登校や学習速度、病気などさまざまな理由で高校への進学に困難を抱えた生徒が多く在籍しています。また、社会人として働いている方や、スポーツや芸能活動など夢を叶えることと高校卒業資格取得を両立させたい生徒も通っています。

≪私のキャリアについて≫

私は、38歳でわせがく高等学校に入社して、埼玉県・川越市の校舎で7年、千葉県・柏市の校舎で1年、授業は日本史、世界史、公民、地理を担当していました。そのあと、わせがく夢育高校の事務局にうつり、事務の仕事は今年度で2年目になります。日々の主な仕事内容としては、約700名の生徒全員の学費の管理をしています。国や都道府県の給付金の手続きを保護者と行政と連絡を取りながら進めています。

授業を担当する教員から転じて1年2ヶ月、事務職員を経験して気づいたことがあります。教員のときは、生徒のご家庭の経済状況をあまり意識していなかったと思います。保護者が1人か2人か、共働きか、兄弟は多いか、生徒がどれくらいの頻度でアルバイトをしているか、くらいしか把握していませんでした。しかし、事務の仕事をするようになってからは、ご家庭の経済状況全体を考えて生徒や保護者へのアプローチをするようになりました。生徒や保護者と直接お会いすることはありませんが、より生徒の卒業やその先を考えられるようになったと思います。

≪Find!アクティブラーナー(オンライン研修サイト)について≫

数年前から夏休みの研修のひとつとして、株式会社FCEのFind!アクティブラーナーが導入されました。総合教員研修センターで、他校の先生たちと実際にお会いしておこなう研修もあるのですが、共同研究と発表という形なので、他校の先生と生徒たちのコミュニケーションが見られるこの動画視聴は私にとって貴重な研修の場になっています。

Find!アクティブラーナーの担当の方によると、私は年間800回以上視聴しているそうです。先生と生徒の授業の空気を感じられれば良いので、学年や教科は関係なく、授業の動画だなと思うサムネイルのものは全部見ています。たくさんの授業を見れば、体に何か残るものやひらめきがあると思うから、暇を見つけてはみています。よくわからなくても、美術館でずっと絵を見ていると感じるものはありますし、そのあとの生活の質も変化するので、続けた先に何かあると思って見ています。

Find!アクティブラーナーのいいところを上げてみます。誰でも見られる動画サイトやテレビ番組とは違い、視聴者を限定しているので、生徒全員の表情やリアクションが見られますし、先生のキャラクターも豊富で、すべて同じ構成で作られていたり、字幕が付いているなど、音を消していても見れるようにできていて、ここにしかないコンテンツだと思います。進学校や同じ目的を持って集まっている学校だけでなく、いろいろなレベルの生徒がいる学校の様子も見ることができるので、自分の学校と照らし合わせて楽しむこともできます。でも先生の座りインタビューが少し長いかなとは思います。

おすすめの活用方法をお伝えします。「アクティブ・ラーニングの授業を吸収しよう!」という意気込みで見ると「うちにはこんな生徒いないし」とか「こんな設備はないし」とか遠い世界のものになってしまいます。座席のレイアウト、掲示物、生徒への問いかけ、どこまで説明してあげるかなど、部分的にできそうなことだけ参考にしていけばいいと思います。生徒が自然にとなりの生徒に質問して教えてあげているのを見ると「これだけでも十分アクティブ・ラーニングなのか」と、自分の中にあるアクティブ・ラーニングのハードルが下がり、とっつきやすいものになってきている気がします。

≪日々の学び・研鑽について≫

私は、積極的にオンラインセミナーを受講するようにしています。メールでよく無料セミナーの案内が来ますので、興味のあるものは参加しています。便利な時代になったと思います。

最近は、映像の撮り方や作り方(伝え方)のセミナーを2カ月に1回くらい受講しています。今の映像表現はプロもアマも関係なく、いろいろな作り方があって良いという流れになってきていると思います。絵や楽器のように、誰でも気軽にできる表現方法の1つとして広まっています。そして、これからは、映像を作成・配信するスキルがとても大切だと考えています。しかし、私は何から始めたらよいのかわかりませんし、映像で表現をしたいと思ったときに、一緒に作ってくれる人にどう伝えたらいいのかがわかりません。そのために、オンラインセミナーで学び続けているのです。

また、私は、絵や写真や音楽もすごく表現の範囲が狭いので、少しでも表現を広げるために、生成AIにいろいろなものを作らせてみたりしています。でも、生成AIに自分の気持ちを伝えるのは、生徒や保護者に伝えるより何倍も難しいです。写真の生成などは、頑張って、英語でプロンプトを書いているのですが、なかなか言うことを聞いてくれません。

≪子どもたちの表現方法について≫

子どもが苦しんでいたり、孤立したり、感情的になったり、ひとを傷つけたりしてしまうのは、表現方法が少ないからなのだと思います。社会科学を学んで、武力戦争が起きるのは「話が通じないからなのだ」と気づきました。私は高校生のときより、今の方が苦しくないです。表現方法が増えてコミュニケーションが取れるようになったからなのだと思います。いろいろなメディアが増えて、ルールやモラルが追いついていないのは怖いことですが、子どもたちの表現方法がすごいスピードで増えているのはとてもラッキーなことだと思います。その使い方や応用法を子どもと一緒に考えていくのが大人の大切な役割だと思います。