学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第7回(月刊高校教育2025年10月号)

学事出版『月刊高校教育』にてFind!アクティブラーナーの連載がスタート!

こちらでは冊子の記事をWEB版として公開しております。

学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第7回(月刊高校教育2025年10月号)

かえつ有明中・高等学校

三塚 平(みつづか たいら)先生

「かえつ有明のSELの取組について」

≪かえつ有明中・高等学校について≫

本校は、2006年に嘉悦女子中学校・嘉悦女子高等学校を、かえつ有明中学校・かえつ有明高等学校と改称し、有明キャンパスを新築して移転しました。本校の教育理念は、「生徒一人ひとりが持つ個性と才能を生かして、より良い世界を創りだすために主体的に行動できる人間へと成長できる基盤の育成」です。

2025年、かえつ有明は有明の地に移転して20周年を迎えます。この20年間、「経験と対話を通じて豊かな人間性を育む」ということを大切に、生徒一人ひとりの成長を支える環境づくりに努めてきました。今年度も、その精神をさらに深化させ、より良い教育を教職員一丸となって提供しています。

かえつ有明では、知識を得るだけでなく、自ら問いを立て、考え、行動する「主体的に学ぶ」を大切にしています。その言動は、決して一人では完結しません。他者と意見を交わし、対話を重ねることで、自分の考えを深め、新たな視点を得ることができます。この「繋がるチカラ」こそ、未来の社会を生きる上で不可欠な力です。今年度も、生徒が安心して対話し、主体的に学び、挑戦できる環境をさらに充実させています。

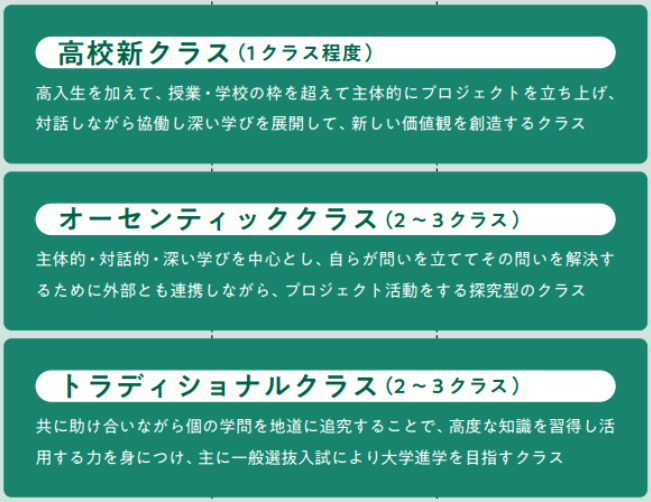

高校は、新クラス、オーセンティッククラス、トラディショナルクラスに分かれます。各クラスの概要は、下の図の通りです。

かえつ有明の生徒は、非常に活発で、素直な子が多いと思います。自分の興味関心に向きあい、探究することを楽しいと思ってくれる子も多いです。いい意味で、幼さというか、純粋さを持っています。また、生徒の4人に1人が国際生なので、多様な人たちがいるのも大きな特徴で、国際クラスなどに分けず、多様な人たちが混ざって学ぶことが大きな特徴です。

≪私のキャリアについて≫

私は、法政大学の文学部歴史学科で日本近代史を専攻していました。大学で世界史にハマり、授業自体は西洋史の授業を多くとっていました。大学在学中から、教育学について学びを深めたいと考えていましたが、大学4年の教育実習で、「教育ってこういうことなのか?」と改めて思い、大学院でより深く教育を学びたいと確信し、進学を決意しました。

大学院は、東京学芸大学の教職大学院に進学しました。修士に進まず教職大学院を選んだのは、理論と実践が往還できる環境に身を置きたいと考えたためです。研究をメインにするのではなく、学校現場にもアクセスしつつ、理論を学べる環境を選びました。

大学院修了後に、かえつ有明に採用され、6年目になります。初年度は2020年で、コロナ禍から私のキャリアはスタートしました。オンラインで生徒と対面し、関係性を作っていきました。教員3年目に、本校の特別クラスである高校新クラスの担任になりました。新クラスは、3年間クラスメイトと担任が変わらず、関係性を構築していきながら、対話を中心にとプロジェクト型の学びを展開していくクラスです。3年間担任を経験し、進路指導もしました。昨年度に卒業させ、今年度は再度、高校新クラス2年生の担任になりました。また、4年目より、担任とともに高校新クラスのプロジェクト主任を拝命しました。管理職を含めた大先輩たちをリードしながら、プロジェクトを進めてきました。

≪SELの取組について≫

SELとは、Social and Emotional Larningの略で、日本語訳では「対人関係能力育成」とも「社会性と感情の教育」とも呼ばれています。本校では、SELについて、以下のように説明されています。

・[自己認識・自己規律] 人が感情を理解し律し、前向きな目標を掲げて達成していくこと

・[他者への気付き・対人関係] お互いに共感・理解しそれを示すこと、そして良い影響を与える関係を築き維持すること

・[責任ある意思決定] 自分自身または周囲との協働の中で、責任ある決定ができること

SELは特定のプログラムの名称ではなく、自己理解・社会性・共感力・感情制御力などの育成のために行われるプログラムの総称です。

上述した自己認識・自己規律・他者への気付き・対人関係・責任ある意思決定の5つの視点・スキルの育成を狙いとしており、これにより子どもたちの問題行動の減少、学力向上などが期待できるとされています。

先述の、高校新クラスができた際に、NVC(Non Violent Communication=非暴力コミュニケーション)やマインドフルネス、価値観ワーク等の「自身と向き合う」時間やワークを実践してきました。2019年頃、SELという言葉としてそれらの実践が意味づけされ、2021年にカリキュラムとして導入されていきました。具体的には、道徳のカリキュラムを再編成する流れの中で、SELを軸にしたカリキュラム設計をしました。これまでかえつで実践されてきたものを整理し、SELの文脈と合わせて再解釈していきました。

前提として、私たちは特別な授業を通してSELを実現していくというよりも、普段の私たちの在り方や生徒との接し方、授業でのコミュニケーションの中にSELで大切にしている文脈が宿ると考えています。生徒に知識として注入するというよりも、私たちの在り方が生徒たちにも伝播していくようなイメージです。

そのためには、私たち自身が大切にされ、教員同士で適切なコミュニケーションがとれる必要があります。また、既に共有されている学校での文脈や「教師‐生徒」という関係性を見直しながら、時にはアンラーニングする必要もあります。そうした背景もあって、本校では週に1度、時間割の中にサイエンス・プロジェクトを担当する教員が全員集まる会議が設定されています。その中で、SELはもちろん、多様な教育にまつわる事項を取り上げ、研修が行われています。

また、授業実践については、EMORY大学の「SEE Learning COMPANION」を参考に、5つの柱と7つのトピックで実践をしています。

柱:

①自分を理解する力 ②他者を理解する力 ③他者とうまくやっていく力 ④適切な意思決定をする力 ⑤自分で自分を統制する力

トピック:

①注意(アテンション)と自己認識 ②他者への思いやり ③自己調整 ④他者(との関係性)への気づき ⑤人間関係のスキル ⑥相互依存性への理解 ⑦自分への思いやり(セルフコンパッション)

加えて本校の特徴として、ユニット制を昨年度から導入して実施しています。これは、中学1年~3年までの担当者が学年横断的に3~4名でチームを組み、上記の7つのトピックの1つを担当して授業を作成します。そして、授業担当者の枠を越えて、様々な教員から各トピックに関する授業を受けられる仕組みにしています。

≪「サイエンス科」「プロジェクト科」について≫

本校では、中学校で「サイエンス科」(週3時間)、高校で「プロジェクト科」(週2時間、新クラスの1・2年生は週4時間、トラディショナルクラスは週1時間)を開設していますので、その内容についてお伝えします。

○「サイエンス科」の取組

「サイエンス」を日本語に訳すと「科学」ですが、広義では「体系化された知識や経験の総称」を意味します。色々な知識を身につけたり、探究をしたり、深く考えたりするためにはその土台となるスキルやマインドを個人で身につけたり、仲間と安心安全な環境をつくったりすることがとても大切です。

「サイエンス」の授業は全ての授業をワークショップ形式で実施しています。SEL(社会性と情動の学習)に根づいたPBL(プロジェクトベースドラーニング)型で授業は展開されています。

○「プロジェクト科」の取組

プロジェクト科では自身が設定したテーマに対して探究的かつ実践的な姿勢で取り組むことを第一にしています。そのために際、本校の教育目標である次の3つの観点が授業のデザインとして常に意識されています。

①学び方を学ぶ ②自分軸を確立する ③共に生きる

探究でもっとも大切なことはテーマ設定です。まずは、自分自身でも整理できていない自分が大切にしている想いや価値観と向き合うために観点②の自分軸の確立のための時間が大切になります。そして次に大切なのは、現れ始めた自分の想いや価値観を素直にさらけ出せる場の存在です。誰もが安心して自分らしく表現するには、共に探究する仲間の受け止め方が重要になります。自分の感情や大切にしている想いは大事にしつつも相手の感情や想いにも寄り添い、統合していく世界観を養っていきます。

例えば互いの感情に意識を向けた「共感的コミュニケーション」のトレーニングや関係性の質を高める「ポジティブ相互インタビュー」や「パターンランゲージ」を利用した経験の共有、他者との対話から意味を紡ぎだす「ダイアローグ」や全体性・主体性を発揮するワールドカフェやオープン・スペース・テクノロジーなどの実践があります。

以上のことが整って初めて、安心して素の自分で探究に向き合うことができ、観点①の探究のためのスキルと理論を思う存分習得できるのです。それぞれが自身の価値観に従い、ただし多様な声に耳を傾けながら、授業の枠を超え、新たな仲間と共に理想とする未来を創りはじめていきます。

サイエンス科、プロジェクト科の6年間の学びを通して考えたい問いは以下の通りで、生徒たちにこれらを問い続けることを意識しています。

・Who am I? 「私」は何者か

・How do I relate to others and the world? どのように周囲や世界と関わるか

・What will I contribute in the real world? 世界にどんな形で貢献する(関わる)か

≪FOX Projectについて≫

本プロジェクトは、一般社団法人こたえのない学校のFOX Projectに支援を頂きながら進めているプロジェクトです。「すべての子どもたちが子どもたちの中で育つ世界を創るには?」を本質的な問いとして進めているFox Projectの理念に共感した教員で立ち上げてきました。

2022年8月、国連から、日本は特別支援教育の在り方が「健常者」と「障がい者」を分けて学ぶ形をとっていると指摘を受けました。私たちは様々な属性、特性を持った人々と空間的には共に暮らしていますが、実質的には、共に生きていると言うには、難しい状況があります。私たちが「すべての子ども」と言う時に想定している人は誰なのか、見落としている人がいるとしたらそれは誰なのか。障がい者に限らず「すべて」の人が安心安全に学び、育つ社会を創るために私たちにできることは何かを探究してきました。

FOX Project の取組は、2025年度で4年目になりますが、「すべての子どもたちが子どもたちの中で育つ世界を創るには?」を念頭に置きつつ、私たちなりに問いを変えたり、テーマを考えてきました。授業自体は、社会科とプロジェクト科を中心に実施していますが、教員自体は多様な教科担当者が関わっています。

≪「サイエンス科」「プロジェクト科」の成果と課題≫

これまで、教員が主体となって実践をくみ上げてきました。大きな方針だけ決めて、できるだけ教員の裁量が大きいのが本校の特徴だと思います。また、サイエンスやプロジェクトは教科の枠を越えて、様々な教員が関わるのもその特徴です。そのため、様々な角度から実践が積み上げられてきました。

教員が、その時々に応じて、過去の実践を行うためのストックはたくさんあります。一方で、そうした実践は担当教員や学年の文脈を色濃く反映するため、汎用性の面では課題もあります。もちろん、「教育実践に汎用性は必要か?」という議論もありますが、こうした側面から、どうしても毎年、自転車操業的な側面があるのは否めないです。ただし、こうした側面にも教育の本質は宿ると思いますので、一概にシステム化すればいいとも言えないと思っています。

≪チャレンジカップについて≫

チャレンジカップとは、日本最大級のアクティブラーナー育成イベントです。小学生~高校生を対象とした、「自分で決めた目標に挑戦する」大会です。大会にエントリーした子どもたちは、勉強であったり、スポーツであったり、地域貢献活動であったり、それぞれが挑戦したい分野で参加をしますが、半年後の目標を決めることが全員の参加条件です。

その目標に対して、どれだけ本気で挑戦し、どれだけ成長できたかを全国の教育機関の専門家や有識者達が審査し、表彰されます。このチャレンジカップに参加をし、目標に向けて半年間一生懸命頑張るという経験を通じ、子どもたちが素晴らしい成長を遂げています。チャレンジカップの主催は、株式会社FCEです。

本校は、チャレンジカップについて、いくつかのルートからエントリーさせていただいています。学年として実施し、多くの生徒にチャレンジする機会を提供する方法と、探究授業のアウトプットの機会として授業担当者から紹介する方法、生徒が自分で見つけてきて「これに出場したいから、先生の名前貸して」というものです。私個人としては、3つ目の方法が望ましいと考えていますし、2024年度に出場した生徒たちはまさにそうした背景で出場し、結果を残してくれました。約1700組の応募の中で、2024年には高校部門大賞、2025年には高校部門最優秀賞を受賞しています。

≪私の日々の研鑽について≫

教員になってから大学院の同期と、振り返りの共有を始めました。オンライン上で各々が日々の振り返りを書き、それにコメントするというものです。振り返りの内容は、日ごろの実践や生徒とのかかわりがメインですが、大切にしているのは、事実の記録以上に「その時の自身の在り方」や「なぜそのような在り方に至ったのか」という内省部分です。現在は、かえつ有明の同僚4名と実施しています。

振り返りを書くことを続けていると、「書くことで内省が促される」という体験をよくします。生徒とのやり取りで怒りを感じていた時も、その時のことを振り返りながら書いていると、「あれは怒りというよりも、くやしさとか、寂しさからきていたのかも」と自身の内面の深い部分に気づくきっかけがあったりします。また、自分で気づけていなくても、同僚からのコメントでそうしたことに気づくこともあります。私は、時には、仕事のことを離れてプライベートな内容について記載することもあります。

「これは残しておきたい/忘れたくない」という時はできるだけ書くようにしています。同じ文脈を同僚と共有できることで、より本質的な対話が可能になるとも思っていますし、より深い部分でつながれると思っています。

○学期ごとに「振り返りを振り返る会」を開催

学期ごとに、お互いに振り返りを振り返るという会を実施しています。手順は以下の通りです。

・付箋でそれぞれへの質問を書く

⇒お互いに読んでいて気になっていることや、聴きたいことを付箋に書いて渡します。

・モノローグ(5分)

⇒渡された付箋を基に、まずは一人でじっくり語ります。付箋の質問に答えるでもいいし、それとは関係ない、語りたいことを語るでもいいです。

・追加の質問(5分)

⇒モノローグを聞いた上で追加で聞きたいことがあればそこで質問します。

・リフレクティング(7分)

⇒リフレクティングは、聞き手だけで話をする手法です。例えば、Aさんが、Bさん、・Cさん・Dさんにモノローグを語ったとしたら、B~Dさんだけでそれらを聞いての感想や、振り返りを読んでいて感じたAさんの強みだったり、在り方について感じたことを話します。その間、Aさんは原則黙って聞いています。口をはさまず、ただ聞きます。

この時間、自分以外の人が自分のことだけを語ってくれる場を見ることになるので、とても温かい気持ちになります。そして、自分では意味づけられなかった側面まで気づいたりするきっかけにもなります。

・対話(10分)

⇒最後、全員で対話します。トピックは特になく、各々が思ったことを話します。

≪教育にとって大切なこと≫

私は本校で働き始めて6年目で、まだまだ若手の域を出ませんが、そんな私だからこそ語れる本校の特徴や本校の教育の未来があると思っています。本校は、共感ベースで進んできたことに大きな特徴があると思っています。トップダウンで変えてきたというよりも、少しずつ共感できる教員を増やしていった、というプロセスだと感じています。また、チャレンジしたいという教員がのびのび実践できる場を管理職は整えてくれています。私を含めた若手が、自分の実現したい教育や実践を自由にやらせてもらえているのは、共感ベースで進めてきた学校の風土からきていると思います。

アメリカのシェフであり、レストランの経営者であるアリスウォータースのドキュメンタリー映画、『We Are What We Eat』を生徒と上映会をしました。アリスウォータースの哲学に、「何を作りたいか」から「食材」を選ぶのではなく、「食材」から「何を作りたいか」を考えるというものがありました。私は、かえつ有明も、それと似たようなプロセスを歩んでいるように感じています。教育は、何を実現するか、どんな力を身につけさせるのかから考えるプロセスをたどることが多いと思います。もちろんそれは、大切なことではありますが、それは目の前の生徒や教員、保護者を見落とすことにつながってしまうこともあると思います。

しばしば「予測不可能な社会で生きる力」という言説などを目にしますし、そうした視点から教育を構築することに重要な側面があるのは事実ですが、かえつ有明では、目の前の仲間(生徒・教員・保護者)と、どんな授業が展開できるか、どんな場を作れるか、そこに私たちはワクワクできるかなどといった感覚を大切にしていると思います。これからもかえつ有明は、「私たちにとっての理想の教育とは何か」を問い続けながら進んでいくのだと思っています。